<最終更新2025.9.10>

こんにちは、管理栄養士の廣江です。

栄養士として現場で働いていると、切っても切れない関係の食物アレルギー。

アレルギーによるトラブルは知っていれば防げることがたくさんあります。

普段から保育園や学校を始めとした子供向けの大量調理に関わっている方はご存じのことが多いかもしれませんが、それ以外の方も是非栄養士として知っておきたい食物アレルギーの情報をお伝えします。今回は近年増えているナッツ類の話をご紹介します。

📌 関連記事

第1回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~おうち焼肉~

第2回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~包装容器~

第3回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~小麦粉~

第5回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~洗浄~

第6回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~アレルギー表示~

栄養士のアレルギー対応

食に携わる栄養士として、アレルギー対応は非常に責任の伴う仕事です。適切な対応、適切で安全な献立や食事を作るため、知識を深める必要があります。

そして、安全な食事環境を整えるためには一人ではなく調理員や職場により保育士、介護士、保護者とチームとなって対策を講じることは、対象者の健康を守るうえで欠かせません。今回は実例も紹介しながら、栄養士のアレルギー対応についてお話します。

食物アレルギーとは

改めて、食物アレルギーとは、本来無害である食物中のタンパク質に対して免疫系が過剰に反応し、皮膚症状や消化器症状、呼吸器症状などを引き起こす状態を指します。日本では小児の約5〜10%、成人の約2%前後に食物アレルギーがみられると報告されています(厚生労働省2023、日本小児アレルギー学会2022より)

免疫の過剰反応により、身体はさまざまな症状を引き起こします。例えば、皮膚のかゆみや発疹、消化不良、重篤な場合は呼吸困難等のアナフィラキシーショックなどが挙げられます。食物アレルギーは、個々の体質や遺伝的要因によって異なるため、同じ原因食品でも人によって反応や度合いは異なります。

また、主な食物アレルギーの原因食品としては、卵、牛乳、小麦、ナッツ類などがあり、特に子供に多く見られます。これらのアレルギーは、成長とともに改善される場合もありますが、大人になっても持続、または大人になって初めて発症することがあるため、注意が必要です。

子どもに多いイメージは皆さんあると思いますが、大人に多いアレルギー(甲殻類)や、高齢になっても継続している方ももちろんいます。特別養護老人ホームで管理栄養士を勤めていた際は、青魚のアレルギー対応がとても多かったです。昔は鮮度が保てずにサバ等のヒスタミンアレルギーが多かったのかもしれません。ご本人は一度起きたアレルギーがトラウマとなっており、青魚はそれ以降避けているというお話でした。

食物アレルギーの種類

・即時型アレルギー(IgE依存型)

摂取後、数分から2時間以内に症状が出現するタイプです。蕁麻疹、呼吸困難、アナフィラキシーなど重篤な症状を起こすこともあります。卵、牛乳、小麦、落花生、甲殻類(エビ・カニ)が代表的です。

・遅発型アレルギー(非IgE依存型)

症状の出現が数時間から数日後と遅れるタイプで、乳児の食物アレルギーに多くみられます。代表例として「食物蛋白誘発胃腸症候群(FPIES)」があります。下痢や嘔吐、体重増加不良など消化器症状が中心です。

・口腔アレルギー症候群(OAS)

果物や野菜を摂取した際に、口腔や咽頭にかゆみや腫れを感じるタイプです。花粉症に関連して発症することが多く、シラカバ花粉とリンゴ、スギ花粉とトマトなど「交差反応」が知られています。

食物アレルギーの原因食品

日本人における食物アレルギーの原因食品は鶏卵、牛乳、小麦が多く、長年、食物アレルギー原因食品の上位となっています。

ですが、近年はクルミやカシューナッツなどの木の実類のアレルギーも増えてきています。また、18歳以上では鶏卵は減り、小麦、エビ、カニが上位となります。

その他にも落花生(ピーナッツ)、キウイフルーツやバナナなどのフルーツ、イクラやたらこなどの魚卵、ソバ、大豆、魚類等多岐に渡ります。

アレルギーとわかっているなら、引き起こす可能性のある食材を徹底的に排除し、代替食品を活用すれば問題がない…そう思っていませんか?

今回は増えつつあるナッツ類の注意点について解説頂きました。

身近になりつつあるナッツ類とは?

こんにちは。外部執筆スタッフ 管理栄養士のHOです。

健康ブームの影響で、ナッツはコンビニやスーパーで手軽に買えるようになり、様々な料理や加工食品にも使われるようになってきました。

ミックスナッツを買うと、くるみ、アーモンド、カシューナッツなどと一緒に(落花生)ピーナッツも入っていることがあります。

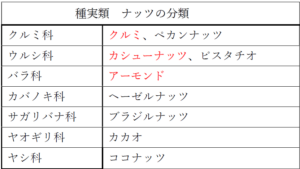

しかし、食品の分類ではくるみ、アーモンド、カシューナッツは種実類の木の実ですが、(落花生)ピーナッツは、マメ類のマメ科の植物なのでナッツ類ではありません。

ですから、ピーナッツのアレルギーであった場合に、ナッツ類をすべて除去する必要はないわけです。

ただし、種実類の同じ科に属するものはアレルギー反応が出やすいと言われているので、くるみの場合はペカンナッツ、カシューナッツの場合はピスタチオに注意が必要です。

アレルギー表示について

アレルギー物質の食品表示義務があるのは、加工されて包装された容器に入っているものだけで、店舗で作って販売するお惣菜やパンなどは対象外です。

アレルギー症状をおこすことがある食品のうち発症数や重篤度が高い食品を特定原材料として7種類(卵、牛乳、小麦、えび、カニ、落花生、そば)を表示義務としていましたが、2022年6月に消費者庁はこれまで表示推奨であったくるみを表示義務の食品に追加する方針であると発表しました。(※2025年に実際に決定し、2027年には義務化となりました)

現在、食品表示には、特定原材料に比べると発症数や重篤者が少ないものを特定原材料に準じるものとして表示推奨する食品が21種類あります。(2022年の執筆時)

それが、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンドです。

ナッツ類のアレルギー表示は、2019年にはアーモンドが表示推奨に入ってきたこともナッツのアレルギーの増加によるものです。

2021年度の食物アレルギーの原因調査では、1位鶏卵、2位牛乳、3位ナッツ類という報告となったことからも、いかに私たちの食生活にナッツ類という食材が身近になって食べられるようになったかがわかります。

「ゴマ和えだと思って食べたら、くるみがすりつぶされて青菜と和えてあった」

「野菜のドレッシングやみそだれの中にまさかくるみが入っているとは思わなかった」

など、「くるみはパンやお菓子には使われていてもまさかおかずに使われるとは思っていなかった」というケースも増えています。

くるみは、生産量が多い長野県や青森県では、普段のおかずにも使われることがあっても、その他の地域ではあまり見かけることのなかった食材でした。

しかし、栄養価の高さから注目され始め、健康情報とともに輸入量も増えてどんどん広がってきました。

くるみはピーナッツ同様、風味のよい油であるため、くるみオイルとして料理に使われることもあります。

2022年度中には表示義務になる予定ですが、落花生(ピーナッツ)同様のレベルととらえておくことは必要です。

くるみに限らずですが、購入の度に、使用する度に表示を確認すること、アレルギーのある人がいないか確認することを怠らないようにしたいものです。

参考:消費者食物アレルギー表示情報

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

まとめ

ナッツ類は微量でも強い反応を起こすことがあり、アナフィラキシーに至るケースが多く注意の必要なアレルギーです。

特に加工食品に混入している場合(ケーキ、チョコレート、パンなど)はリスクが高まります。

食品表示法により「くるみ」も2025年4月から特定原材料(表示義務)に指定されました。

ただし「ナッツ類全般」ではなく「個別表示」なので、他のナッツ(アーモンド、カシューナッツ等)は「特定原材料に準ずるもの(推奨表示)」に留まっています。

洋菓子、パン、グラノーラ、アイスクリームなどにナッツが使用されています。

外食時は「ナッツを使っていません」=安全ではなく、「調理器具や油が共用されていないか」を確認する必要があります。

栄養士として様々な方面に注意を向けたいですね。

栄養士・管理栄養士の転職はDietitianJob!

DietitianJob(ダイエッティシャン ジョブ)では、栄養士・管理栄養士の様々な求人を掲載しています。

あなたにあった働き方を一緒に探しませんか?弊社のエージェントは全員実務経験のある栄養士・管理栄養士なので詳しいお仕事の話や、専門性のある質問にもお答えできるので転職後も安心!

弊社では、あなたの経験や強みを最大限に活かせるようにフォローし、理想の職場への転職をお手伝いします。

詳しくはこちらをご覧ください。